Una nuova tecnica di scansione digitale ha rivelato più di mille resti di cefalopodi in un unico roccia del Cretaceo, tra cui 40 specie mai viste prima. In una roccia apparentemente comune, intrappolata tra gli strati del tempo sulle coste del Giappone, si nascondeva una storia completamente sconosciuta della vita marina nell’era dei dinosauri. Grazie a un’innovativa tecnica di esplorazione fossile, un team internazionale di paleontologi ha rivelato l’esistenza di almeno 40 specie di calamari mai viste prima, alcune delle quali più grandi dei pesci che le accompagnavano, in una scoperta che costringe a riscrivere ciò che credevamo di sapere sugli ecosistemi marini del Cretaceo. Questa scoperta, guidata da ricercatori dell’Università di Hokkaido e pubblicata sulla rivista Science, non solo aggiunge nuovi protagonisti al passato oceanico, ma sfida anche una convinzione che era durata per decenni: che i calamari prosperarono in modo massiccio solo dopo l’estinzione dei dinosauri, circa 66 milioni di anni fa. Le nuove prove suggeriscono che dominavano già i mari 34 milioni di anni prima di quella data.

Un fossile dentro un altro: la tecnologia per vedere l’invisibile

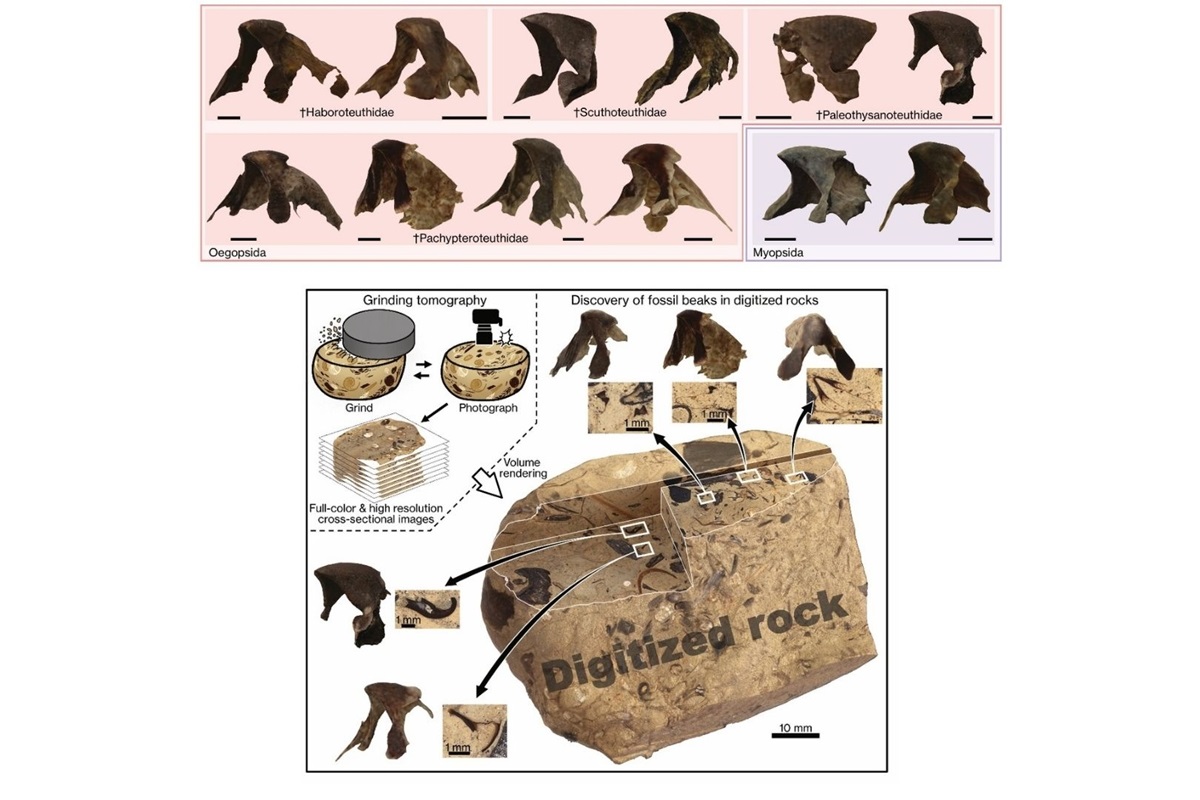

Tutto è iniziato con un blocco di roccia del Cretaceo superiore, datato circa 100 milioni di anni fa, che racchiudeva molto più di quanto i suoi toni grigi potessero mostrare a prima vista. Invece di romperlo o sezionarlo in modo tradizionale, i scienziati hanno applicato una tecnica chiamata tomografia per abrasione: un processo di “estrazione digitale” in cui la roccia viene levigata strato per strato, scansionando ogni segmento ad alta risoluzione e ricostruendo digitalmente il contenuto tridimensionale al suo interno.

Il risultato è stato straordinario: all’interno di quella roccia si nascondevano circa mille becchi di cefalopodi, strutture dure costituite da chitina, la stessa sostanza che forma l’esoscheletro degli insetti e dei crostacei, che costituiscono la parte più resistente del corpo dei calamari. Tra questi, i ricercatori hanno identificato 263 esemplari di calamari e almeno 40 specie che non erano mai state documentate prima.

Calamari giganti e antichi campioni dell’oceano

La cosa più sorprendente non era solo la quantità, ma anche la dimensione di questi calamari. Alcune specie erano grandi quanto i pesci che condividevano il loro habitat e superavano persino in lunghezza i famosi ammoniti, quei molluschi con gusci a spirale che per molto tempo sono stati considerati i grandi nuotatori del Mesozoico.

La scoperta suggerisce che i calamari erano già i predatori dominanti degli oceani prima del crollo della biodiversità che ha portato all’estinzione dei dinosauri. Questa supremazia anticipata cambia completamente la nostra visione dell’evoluzione marina. Lungi dall’essere semplici sopravvissuti a un’estinzione di massa, questi animali sembrano essere già stati i re degli abissi.

A differenza del resto del corpo di un calamaro, morbido e quasi impossibile da fossilizzare, i becchi, a forma di piccoli uncini ricurvi e appuntiti, resistono al passare del tempo e diventano fossili durevoli. In passato ne era stato trovato solo uno in condizioni ottimali. Questa scarsità aveva impedito ai paleontologi di comprendere il vero ruolo ecologico dei calamari nel passato remoto.

Ora, con centinaia di esemplari identificati e digitalizzati, è possibile analizzarne le dimensioni, la morfologia e la distribuzione per ricostruire con molto più dettaglio le reti trofiche del Cretaceo. La varietà delle forme rinvenute suggerisce una diversificazione esplosiva: i calamari non solo esistevano, ma si evolvevano rapidamente, adattandosi a diverse nicchie ecologiche.

Una rivoluzione nella paleontologia

La tecnica utilizzata per questa scoperta, nota come tomografia ad abrasione, rappresenta un salto di qualità nella paleontologia. A differenza dei metodi classici che comportano il taglio o la divisione delle rocce con il rischio di distruggere i microfossili, questa tecnica permette di digitalizzare l’intera roccia senza perdere alcun dettaglio del suo contenuto fossile. Sebbene distrugga il materiale fisico durante il processo, produce un’immagine tridimensionale ad altissima risoluzione che può essere esplorata da qualsiasi angolazione e con una precisione millimetrica.

Grazie ad essa, i ricercatori hanno potuto osservare dettagli prima invisibili, come l’estrema sottigliezza di alcuni di questi becchi, che non superano i 10 micron di spessore, il che spiega perché fossero passati inosservati in studi precedenti.

Un’altra rivelazione dello studio è l’identificazione di due gruppi principali di calamari moderni – quelli delle acque costiere (Myopsida) e quelli dell’alto mare (Oegopsida) – già presenti 100 milioni di anni fa. Ciò implica che la radiazione evolutiva dei calamari è avvenuta molto prima di quanto si pensasse, e in un periodo in cui si credeva che fossero attori secondari nell’ecosistema.

Ciò porta a riconsiderare il ruolo dei cefalopodi nella storia evolutiva del pianeta. Forse, invece di adattarsi dopo un cataclisma, questi animali sono stati i precursori di una nuova era di predatori intelligenti e veloci che oggi dominano gli oceani moderni.

Un cambiamento di paradigma

Le scoperte fatte dal team di Hokkaido non sono semplicemente un accumulo di fossili ben conservati. Costituiscono una porta d’accesso a una fase della storia naturale del pianeta che era rimasta praticamente invisibile. Invece di fossili spettacolari ma rari, la paleontologia inizia a guardare al micro-registro, ai minimi dettagli che, sommati, cambiano l’intero panorama.

Questo tipo di ricerca, che combina nuove tecnologie con vecchie domande, sta rivelando che il passato della vita sulla Terra era molto più dinamico, complesso e diversificato di quanto avessimo immaginato.

Ora che l’efficacia di questo metodo e l’abbondanza di informazioni che può rivelare sono state dimostrate, è probabile che altre collezioni di fossili subiranno lo stesso processo. Il Giappone, in questo senso, potrebbe diventare un punto di riferimento mondiale nello studio dei microfossili marini.

E forse, grazie a queste nuove finestre sul passato, scopriremo presto che gli oceani dell’era dei dinosauri erano ricchi e variegati quanto quelli che oggi esploriamo con i nostri sottomarini. Solo che, fino ad ora, non sapevamo dove guardare.